紀行・分類図鑑

冬虫夏草紀行

最新インタビューは末尾にございます。

中国在住の「長江さん」より寄稿いただきました。

「妻と共に北京を出発。まず飛行機に乗り込んで2時間、蘭州に到着。そこからは車での長い旅となります。移動距離はおよそ1,000km。その先は道が細く、車では行けません。馬の背を借りて5時間ほど進み、ようやく最終目的地に辿り着くコースです」

2007年5月18日。蘭州市に到着すると途端に頭が痛くなりました。そこはすでに海抜2,300mの高地。空気の薄さを実感します。

2007年5月18日。蘭州市に到着すると途端に頭が痛くなりました。そこはすでに海抜2,300mの高地。空気の薄さを実感します。

|

| 村のリーダーの住まい。定住型。 古い家、中くらい、新しい家と3棟が連なっている。 |

|

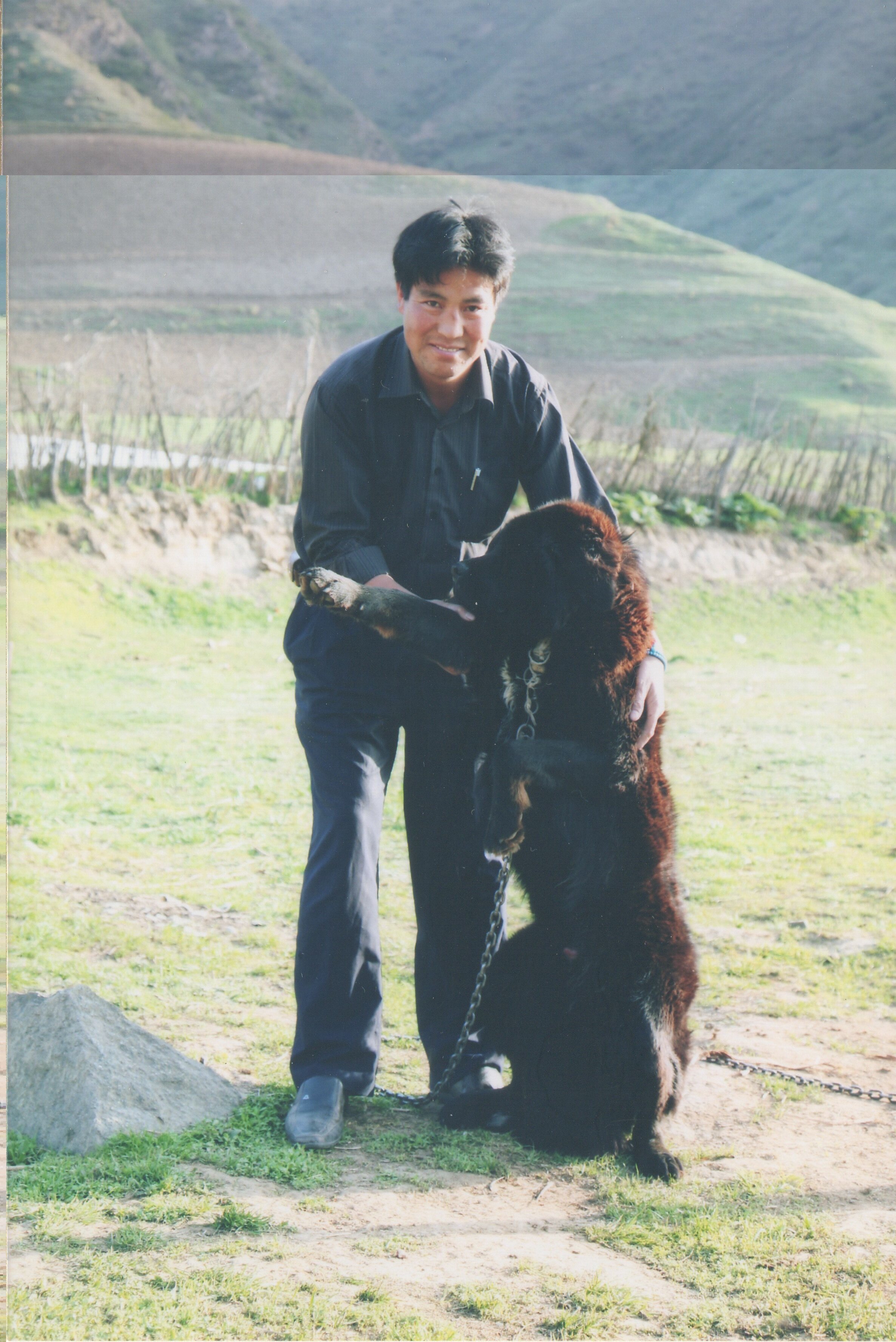

| チベット犬「タンアオ」の由来は熊と犬の掛け合わせということだ。 世界一強い犬といわれる。この男性は村のリーダー。 |

|

| 美しい民族衣装をまとったチベット族の女性。 |

チベット族の女性はとても温かく親切で、手作りの料理でもてなしてくれました。

|

| チベット族の食事。味付けは辛めです。 |

宿舎では夜には2℃まで気温が下がります。おみやげには使い捨てカイロがたいそう喜ばれ、大活躍しました。標高6,282mのアムネマチン山がそびえる絶景を眺め、雑音の全く無い世界に身を置いていると、北京の喧騒の中で暮らしてきた自分の心と耳が休まっていくのを感じました。

|

| チベット族の一般の家は移動式のゲル。美しい紋様に彩られていた。 |

夜には時折、狼(中型犬位の大きさ)の遠吠えが聞こえました。狼に襲われるから、夜は絶対に外に出ないようにと言われました。

高原に生息する冬虫夏草は、私たち漢民族の肉眼では到底見つけることはできません。チベット族の案内人に探してもらうことにしました。

彼らは地面にはいつくばって視線を低くして目をこらします。珠芽蓼が群生している土壌は、水をいっぱい含んでいて、ひやっと冷たく、草が幾重にも絡まっているという感じでした。冬虫夏草菌が寄生するコウモリガの幼虫はこの植物のデンプン質の塊茎根を食べて成長するそうです。

|

| 彼らは這いつくばって目を凝らして冬虫夏草を探します。 |

「あったよ!」案内人の声。駆け寄ると地面から数cm頭が出ているだけ。こんなに小さいものを良く見つけたなぁと感心していると、冬虫夏草は2体が1組となって生育しているらしく、すぐにもう1体が見つかりました。 地元の人は「夫婦でそろって生えているんだよ」と言っていました。

|

| 冬虫夏草は数センチだけ地上に顔を出していて 慣れていないと見つけられません。 |

|

| 採取してきた冬虫夏草の土をブラシではらい、販売する女性。 仕事は他にも持っていてこの時期だけのセカンドビジネス。 |

冬虫夏草は中国では数千年の長い間、肺の薬として珍重されてきましたが、最近では矢萩先生らの文献が日本から入ってきたこともあり、免疫を上げる働きが注目されています。値段もずいぶん上がりました。近頃は乾燥品500gで200万円ぐらいするそうです。そういうわけで、最近では低地栽培をしてるところもあるようです。

本場本物の冬虫夏草を発見する旅は過酷でしたが、雄大な景観に心がうばわれ、チベットの人たちとの心温まる交流もあり、忘れられない思い出となりました。

北京に戻ったのは5月26日の夜中。そして朝6時まで眠ることはできませんでした。今度は酸素が濃すぎて元気になり、目が冴えて眠れないのです。

マラソンのオリンピック選手は高地トレーニングをして試合に臨むようですが、なるほどこうゆうことかと納得しました。それに高地で採れた冬虫夏草を食べれば記録が伸びることうけあいです。

(日本冬虫夏草を食事に取り入れたアスリートがベスト記録を出した話はこちら)

妻はそんな私をよそにぐっすり眠っています。彼女には酸素の薄さや濃さなど関係が無いようです。その環境適応能力はただ者ではありません...もうひとつの驚くべき発見でした。

2007年チベット冬虫夏草生育調査取材より

18年後の長江さんへの取材

チベットの視察から18年の月日が過ぎようとしています。あの頃は若かったし、『もう一度行け!』といわれても今は体力的に無理ですね(笑)。車での移動は17時間に及びました。三菱のジープを使いましたが、未舗装の道で尖った石に当たって、道中8回もパンクしました。今となっては懐かしい思い出です。ちょうど今頃の季節でした。

2025年5月6日のお話しより